- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Различные группы пресноводных видов

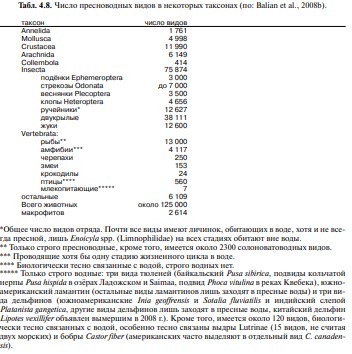

Хотя континентальные водоёмы занимают всего лишь 0,8% поверхности Земли, там обитает по крайней мере 100 000 видов, или почти 6% от их общего числа на Земле. Число пресноводных видов в некоторых таксонах дано в Табл. 4.8.

Эти данные показывают, что, хотя по числу видов в пресноводных водоёмах преобладают амфибийные животные, это преобладание создают исключительно насекомые. Из облигатно пресноводных животных наибольшее разнообразие дают рыбы и ракообразные.

Myers выделял 6 типов распространения рыб, встречающихся в пресных водах:

- Первично пресноводные (primary). «Абсолютно не переносят солёную воду (современные Dipnoi, Polypteridae, Osteoglossidae, Cyprinidae …)».

- Вторично пресноводные (secondary). «Довольно#таки строго приурочены к пресным водам, но очевидно способны время от времени пересекать узкие морские участки; способность переносить морскую воду в течение короткого периода известна для многих Lepisosteidae, большинство Cyprinodontidae, Poeciliidae и Cichlidae, Synbranchidae и др.)».

- Диадромные (diadromous). «Рыбы, которые регулярно мигрируют между пресными и солёными водами в определённые периоды их жизненного цикла». Сюда относят не только хорошо известные ана# и катадромные виды, но и любые виды, часть жизненного цикла которых проходит в море, например, тропические Gobiidae или некоторые новозеландские Galaxidae, которые живут и размножаются в пресных водах, а в море обитают только ювенильные особи.

- Замещающие (vicarious). «Преимущественно не диадромные пресноводные представители частично или преимущественно морских групп (Siniperca, Lota, Plago scion, пресноводные Ariidae, Plotosidae, Apogonidae, Atherinidae и Syngnathidae, ограниченные в своём распространении пресными водоёмами или не диадромные Galaxiidae и др.)».

- Дополнительные (complementary). «Пресноводные рыбы, которые часто или обычно диадромные и принадлежат к морским группам, которые становятся доминантными в пресных водах только при малочисленности или отсутствии первично, вторично и вероятно также замещающей пресноводной фауны (Agonostomus, Joturus, Cestraeus, Sicydium, Sicyopterus, Stiphodon, некоторые американские Gobiesocidae и др.)».

- Спорадические (sporadic). «Рыбы, которые способны жить и размножаться как в солёной, так и пресной воде или проникают в пресные воды только иногда и не в результате настоящих миграций (многие Lutianidae и Sciaenidae; вероятно многие Mugilidae, Gasterosteus, Mollienisia и др.)».

Banarescu объединил их в три группы. К первым двум он отнёс виды, имеющие континентальное распространение. Кроме видов первой группы Myers’a P. Banarescu сюда отнёс и большую часть его четвёртой группы. Виды этой группы — облигатно пресноводные, они способны обитать исключительно в пресных водоёмах.

Для них преградами к расселению будут не только границы между водосборными бассейнами на суше, но и морские акватории. P. Banarescu различает:

- Первично пресноводные таксоны, возникшие и эволюционировавшие в пресных водах.

- Вторично пресноводные, хотя и исключительно пресноводные (не способные к жизни в морской воде), но принадлежащие к таксонам (семействам, отрядам), возникшим и эволюционировавшим в море. Эти группы не всегда легко различимы поскольку морские (способные жить в морской воде) представители вторично пресноводных групп могли вымереть. На практике, основной критерий, по которому различают первично и вторично пресноводных таксонов — время начала их обитания в пресных водах. Время же часто оценивают по рангу таксона, хотя ранг таксона является функцией не только времени.

- Периферические. Виды, способные обитать как в пресных, так и в морских водах. Для них преградами к расселению будут только границы между водосборными бассейнами на суше, тогда как морские акватории будут для них мостами, а не преградами.

Важно подчеркнуть, что эвригалинность в данном случае — свойство не отдельных видов, а таксона более высокого ранга. Отдельные его виды могут быть и облигатно пресноводными, особенно часто там, где первично пресноводных видов мало или вовсе нет, но генетическая способность периферических видов к обитанию в морской воде делает возможным расселение таксона по морским акваториям между пресноводными водоёмами.

Виды этих групп заселяют пресные воды из моря, т.е. с периферии пресных вод, отсюда и название. Вторично пресноводные группы часто имеют периферическое распространение.

Интересно

Первично пресноводные таксоны более сходны в пределах одного континента, нежели бассейна одного океана, тогда как периферические более сходны по берегам одного океана, нежели у берегов разных океанов, но одного континента. Например, северо-австралийская и ново-гвинейская первично пресноводные биоты более сходны с южно-австралийской, тогда как периферические — с южно-азиатской.

Насекомые, многие таксоны фито- и зоопланктона, рептилий, амфибий, птиц и млекопитающих и некоторых других групп имеют в отногенезе стадию, способную расселяться по воздуху или по суше. Их распространение не укладывается в эту классификацию.

Как и периферические виды, они способны расселяться вне связи с существующей гидрографической сетью, но не через море, а через сушу. Поэтому необходимо выделить ещё одну группу таксонов, которые можно назвать амфибийные. В англоязычной литературе используют термины «water-dependent» и «paraquatic».

Таким образом, можно выделить три основные группы пресноводных организмов, различающиеся способностями к миграции между водосборными бассейнами вследствие особенностей их биологии, приводящим к существенным различиям биогеографических схем, построенных на основе этих групп:

- Облигатно пресноводные, способные распространяться только по гидрографической сети (пресным водоёмам). Две подгруппы: первично и вторично пресноводные.

- Периферические, способные распространяться как по гидрографической сети, так и по морям, с которыми она соединена.

- Амфибийные, способные распространяться как по гидрографической сети, так и по суше и воздуху.

Поскольку облигатно пресноводные группы возникли в разное время, возможности их распространения различны, ибо они зависят не от биологии видов, а только от геологической истории, в частности от существовавшей в момент возникновения этих таксонов конфигурации суши. Поэтому особенности их распространения, а, следовательно, биогеографические выделы, полученные на основе анализа ареалов таксонов, возникших в разное время, будут с неизбежностью различны.

Подобное явление практически неизвестно в Мировом океане, представляющего собой один непрерывный водный бассейн, причём происходящие время от времени изменения его гидрологии обеспечивают сравнительно частый обмен биотами между разными его частями, а способности морских организмов к распространению не различаются столь радикально.

В то же время многие наземные группы, имеют разные способности к распространению и разный геологический возраст. Влияние на распространение таксонов облигатно пресноводных и наземных животных геологической истории приводит к сходству биогеографии суши и пресных вод.

Облигатно пресноводные и периферические таксоны — это первичноводные, а амфибийные — большей частью вторичноводные, их предки были наземными животными.

При анализе распространения крупных облигатно пресноводных таксонов, имеющих, как правило, большой геологический возраст, следует учитывать динамику связи водосборных бассейнов за последние 100 млн. лет и даже более (с юры и ранее).

Наиболее глобально влияние сухопутных соединений, т. е. геологическая история данных участков суши (дрейф континентов, горообразовательные процессы, регрессии и трансгрессии моря и т. п.). Конечно, не любая сухопутная связь давала возможность расселяться пресноводным организмам, необходимо было установление связи пресноводных водоёмов.Так, несмотря на сравнительно давно установившуюся связь Северной и Южной Америк, обмена пресноводными фаунами между ними почти не произошло, ибо не было пресноводной связи.

Я.И. Старобогатов выделял три основные группы по времени их вселения в пресные воды:

- палеолимнические, самые древние вселенцы, за это говорит их приспособленность «ко всему разнообразию условий жизни в континентальных водоёмах, в том числе к пересыханию, недостатку кислорода, колебаниям температуры и т. п… и отсутствие сколь#нибудь близких морских родичей». Сюда он отнёс гастропод Viviparidae, Pilidae, Valvatidae, Bithyniidae, двустворок Pisidiidae, губок, гидроидов Hydridae, олигохет отряда Naidomorpha, мшанок отряда Phylactolaemata, ракообразных отряда Anostraca и большинство Phyllopoda, отряда Cladocera (некоторые его представители вторично вернулись в море), часть отряда Copepoda (Cyclopidae, Diaptomidae), из рыб — циприноидных.

- мезолимнические, вселившиеся в пресные воды позже. За их более позднее вселение говорит то, что им «необходимо высокое содержание кислорода в воде…», поэтому «очевидно, виды второй группы вселились в континентальные водоёмы позже видов первой и не успели полностью приспособиться ко всему разнообразию условий жизни в них». Виды этой группы приурочены «к районам мезозойских геосинклиналей». «Эти виды относятся к семействам, близким к морским или к обособленным родам морских семейств (Baicalidae, Melanopsidae, Theodoxus, Dreissena, Corbicula)… сюда же можно отнести и наяд», мшанки подотряда Gymnolaemata, из рыб — осетровые, Cichlidae.

- неолимнические, недавние выходцы из моря, часто солоноватоводные.

Критерии, по которым определён возраст групп, не имеющих палеонтологических данных, недостаточно убедительны. Оксифильными были и виды раннемеловой пресноводной биоты. Во второй половине мела произошёл кризис пресноводной биоты. Причина этого кризиса — выход покрытосеменных на лидирующие позиции в наземной биоте. Многие таксоны, игравшие главные роли в раннемеловых пресноводных сообществах полностью или почти полностью вымерли. Уцелевшие отступили в биотопы, богатые кислородом. Например, в раннем мелу Conchostraca были одной из основных групп пресноводного планктона. Ныне их представители обитают почти исключительно в высокогорных реках. Поэтому оксифильность никак не может свидетельствовать о времени вселения группы в пресные воды. Количество освоенных биотопов зависит от слишком многих причин, а не только от времени вселения группы в пресные воды, как полагает Я.И. Старобогатов.

Сходную терминологию предложил Patterson:

- архилимнические — возникшие в пресных водах и всегда там обитавшие;

- телолимнические — обитающие исключительно в пресных водах ныне, но не ранее.

При такой классификации к архилимническим следует отнести таксоны, возникшие в пресных водах независимо от времени возникновения. Например, архилимническим следует считать байкальского тюленя — вид, возникший в пресных водах, вероятно, лишь в плейстоцене, и наяд, возникших в пресных водах в мезозое. Поэтому информационная ценность подобных классификаций незначительна, а длябиогеографии — ничтожна.

По-видимому, более правильно выделять только две группы:

- палеолимнические, проникшие в пресные воды (или возникшие там) до середины мела и входившие в состав мезозойских пресноводных ЦС;

- неолимнические — ныне обитающие исключительно в пресных водах, но ранее, в кайнозое, преимущественно во второй его половине, в морских водах обитали или они сами, или их предки (если группа возникла сравнительно недавно). Эти две группы, безусловно, не строго разделены, но их удобно выделять при анализе истории формирования пресноводных биот.

При этом мезолимнические, в смысле Я.И. Стробогатова, следует отнести частью к палеолимническим и частью — к неолимническим.

Возникновение палеолимнических таксонов в мезозое, когда материки Земли были объединены в единый массив Пангею, дало возможность многим из них расселиться по всем фрагментам Пангеи.

Это позволяет при отсутствии палеонтологических данных делать и обратное заключение: явно древняя по происхождению первично пресноводная группа, обитающая на всех или большинстве фрагментов Пангеи, имеет, вероятно, мезозойский возраст.

Палеолимническими являются: рыбы надотряда Osteoglossomorpha; наяды; гастроподы (живородки Viviparidae и надсемейство Lymnaeacea, а среди них катушки Planorbidae); амфиподы надсемейств Crangonyctoidea и Niphragoidea; синкариды Bathynellacea; Blepharoceridae, некоторые семейства ручейников.

Некоторые таксоны, хотя и возникли в мезозое, остались приуроченными к каким#либо частям Пангеи, например, крабоиды Aeglidae или пресноводные жемчужницы Margaritiferidae.

Я.И. Старобогатов полагает, что возраст вселения таксона в пресные воды определяет и другие особенности его биологии, в частности переход от развития с пелагической личинкой к прямому развитию.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)