- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

И. С. Тургенев в России и в Европе

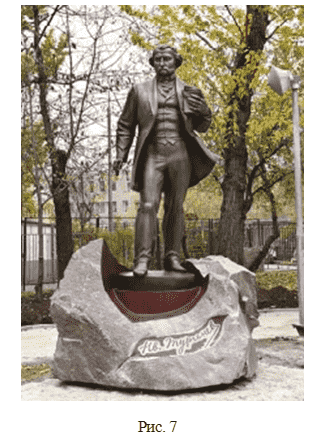

Спустя 200 лет со дня рождения (9 ноября 1818 г.) великого русского писателя ему в Москве поставили памятник скульптора Сергея Казанцева, народного художника РФ (рис. 7). До этого времени в Москве был установлен только бюст Тургенева у входа в библиотеку его имени, изображавший 30-летнегоТургенева в годы, когда он посещал дом своей матери на улице Остоженка. Кроме этого, в сквере находится памятник собаке Муму – персонажу одноименного произведения.

Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь. И. С. Тургенев

Новый памятник стал частью архитектурно-музейного комплекса и получил название «тургеневский квартал». В комплекс вошел дом-музей писателя и приусадебная территория с садом и сквером.

Большинство российских детей читали с детства «Муму», изучали в старших классах «Отцы и дети». Говорили ли о том, что Тургенев производил большое впечатление на каждого, кто видел его впервые? Вряд ли высказывали противоречивые оценочные суждения. Например, Ф.М. Достоевский: «Что это за человек!.. Поэт, талант, аристократ, красавец… умен, образован… характер неистощимо прямой, прекрасный…»А.И. Герцен: «Хлестаков, образованный и умный, внешняя натура, желание выказываться и безграничное фатовство». Л. Н. Толстой: «Несообразный, холодный и тяжелый человек».

Почему такие противоположные суждения? Тургенев соединял в себе и своем творчестве несоединимое? Он наполнял живой мир страны и народа солнечным светом, пением птиц, шелестом молодой листвы и запахом травы, жизни, любви, добра и милосердия. При жестокости деспотичной матери-помещицы в крепостнической самодержавной России не принял бесправия народа, сохранившего через века живую русскую душу. Сочувствуя угнетенному народу, внимательно следил за переменами в России, описывал то, что только зарождалось. Надежды возлагал на молодое поколение.

Не стоит в современном образовании проходить мимо того, что спустя два века писать можно разное, не задумываясь о растущем поколении фактов. Например, Константин Кудряшов: «Благообразный мужчина в летах, с седой аккуратной бородкой и седой же шевелюрой на “иконостасе” кабинетов литературы. Иным словом, классик. То есть мучения над сочинением “Образ Базарова”, – вспоминает автор, – непонятные “тургеневские девушки” и заученное из-под палки “О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык”».

Добавляет: в крестных отцах у будущего писателя «ходил не кто иной, а родной брат министра просвещения Сергея Уварова, автора знаменитой формулы “Православие, самодержавие, народность”… от оскомины и невыносимой скуки гарантированно сведет скулы. Поэтому в день рождения классика гораздо лучше вспомнить – ничто человеческое ему не было чуждо, а уж зажечь наш седобородый Иван Сергеевич умел так, что отголоски его шуточек живы и по сей день». Невольно сочувствуешь журналисту, которому в школе явно не повезло с уроками литературы, возможно и лекциями, семинарами в вузе.

В его статье много тяжеловесных пассажей, например, «“Муму” в клеточку» по поводу того, что Тургенев месяц провел в Адми-ралтейской полицейской части Петербурга, где написал «Муму» – «самое раскрученное творение, вошедшее в школьную программу, принадлежит перуарестанта и хулигана». Это лишний раз подтверждает, что насыщенная информационная среда располагает к созданию творческой дидактической ситуации для реализации концепции реверсивного обучения. При условии, что преподаватель не будет «передавать знания», сам оценивать, критиковать, осуждать или радоваться, вот как сегодня можно! А задумается над средствами мотивации современных школьников или студентов на изучение наследия Тургенева.

Надо подумать, как содействовать каждому в ситуации успеха познания, чтобы состоялось собственное открытие русского писателя, его великого русского языка и его влияния на европейских авторов. Не принуждая, но мотивируя на поиск, чтение и диалог в аудитории, стимулировать размышления над собственным сочинением о его боли за Россию, стремлении принять ответственность за то, что каждый оставляет после себя, понять психологию его героев, ощутить пейзажную живопись среднерусской природы. И главное – чувство Родины.

Интересно

Современные школьники и студенты без труда найдут информацию о «рецидивисте» Тургеневе, его неслыханно дерзком поступке в защиту крепостной девушки Луши, которую он еще мальчиком научил читать и писать, тайком давал ей книги из семейной библиотеки. И вот на 16-м году от роду он приехал из Петербурга на рождественские каникулы в родовое имение матери Спасское-Лутовиново.

Когда узнал, что мать ее продала, сказал, что этого не допустит, спрятал в крестьянской избе. Когда к «месту бунта» приехал капитан-исправник, юноша Тургенев появился с ружьем и прицелился. Капитан ретировался, но на Тургенева возбудил уголовное дело «О буйстве помещика Мценского уезда Ивана Тургенева», которое закрыли только в 1861 г. с отменой крепостного права. О непринятии крепостничества Тургенев писал: «Я не мог дышать одним воздухом, оставаясь рядом с тем, что я возненавидел… В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться… Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда».

А кто другие? Их было в России немало, например, А. И. Гер-цен и Н. П. Огарев на Воробьевых горах присягнули «в виду всей Москвы» пожертвовать жизнями, выбрали борьбу. 14-летний Герцен в ответ на казнь декабристов решил «отомстить за казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками». Современным школьникам и студентам трудно представить страшное гонение любой свободной мысли, но именно тогда распространялись демократические идеи. Свобода выбора в изучении творчества Тургенева открывает возможности поиска необходимой информации и презентации в учебной аудитории.

Преподаватель поддерживает и в случае необходимости предлагает возможные темы:

- «Тургенев – певец русской природы»;

- «Идентичность русского человека из народа в русской душе и русском характере (“Бежинлуг” и “Записки охотника”)»;

- «Меняющиеся ценности жизни – отрицание ценностей и дорога к ним (от “Рудина”, “Дворянского гнезда”, “Накануне” к “Отцам и детям”, “Дыму” и “Нови”)»;

- «Нигилизм: созидательность и отрицание отрицания»;

- «Любовь и первая любовь в произведениях Тургенева (“Ася”, “Первая любовь”, “Дворянское гнездо”, “Вешние воды”,“Накануне”)»;

- «Стихотворения в прозе»;

- «Признание на Родине и в Европе» и др.

«Вся моя биография заключена в моих книгах»… – и это необычайно интересное для студентов исследование дневников и писем писателя. Не стоит заблуждаться во мнении, что он «списал» сюжеты из своей жизни. Например, печальная драма «Муму». Дело в том, что в имении матери был крестьянин, великан и силач дворник Андрей, глухонемой от рождения, добрый и отзывчивый. Как и Герасим, по приказу барыни был насильно оторван от родной деревни. Вот только персонаж Тургенева, в отличие от раболепно-послушного Андрея, «был нрава строгого и серьезного», поэтому самовольно ушел от барыни, решительный и отважный, с чувством собственного достоинства, решился на дерзкий бунтарский поступок крепостного. Современники считали, что дремлющие силы русского крестьянства восстанут против дикого барства. И. С. Аксаков надеялся, что придет время, когда пока глухой и немой Герасим заговорит.

Через все творчество Тургенева прослеживается нарождение нового в общественной жизни России, он чувствовал это, видел новых людей, но представить, как они будут действовать и что из этого получится, не мог. Так возник роман «Отцы и дети». Нигилист Базаров, «отрицатель», ко всему относился критически, не склонялся перед авторитетами, не принимал никакие принципы на веру, не знал ответов на вопросы о будущем. Но жаждал полезного дела, чтобы исправить общество, и «болезней не будет» . Тургенев признавался: «…вероятно многие из моих читателей удивятся, если я скажу им, что за исключением воззрений Базарова на художества, – я разделяю почти все его убеждения».

Трудно удержаться, чтобы не сказать о Тургеневе в его родном гнезде Спасское-Лутовиново. Вот он идет одетый в просторную блузу, не подпоясываясь, в соломенной шляпе на голове, что-нибудь рассказывавший многочисленным гостям. Там бывали Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, А. А. Фет, М. С. Щепкин, Я. П. Полонский, Д. В. Григорович, М. Г. Савина, Н. В. Успенский, В. М. Гаршин и другие представители русской культуры. Теперь это музей-заповедник, усадьба-памятник, заботливо сохраняемое нашими соотечественниками «тургеневское пространство и время».

В письме Э. Золя Тургенев писал: «Если у Вас есть атлас, отыщите в нем карту России и проведите пальцем от Москвы по на-правлению к Черному морю; на Вашем пути – немного севернее Орла – Вы обнаружите город Мценск. Так вот! Моя деревня находится в 10 километрах от этого места с довольно труднопроизносимым, как видите, названием. Это совершенная глушь – тихая, зеленая, печальная».

Или описание сада из романа «Новь»: «То был прадедовский черноземный сад, какого не увидишь по сю сторону Москвы. Рас-положенный по длинному скату пологого холма, он состоял из четырех ясно обозначенных отделений. Прямо перед домом, шагов на двести, расстилался цветник, с песчаными прямыми дорожками, группами акаций и сиреней и круглыми “клумбами”; налево, минуя конный двор, до самого гумна тянулся фруктовый сад, густо насаженный яблонями, грушами, сливами, смородиной и малиной; прямо напротив дома возвышались большим сплошным четырех-угольником липовые скрещенные аллеи».

Каждый обучаемый в соответствии с возрастом и желанием познавать найдет себя в качестве автора проекта, презентации о великом русском писателе, открывшем миру великую русскую литературу и могучий русский язык. В таком случае литература откроется как философия жизни, как эстетика, а не только и не столько как литературоведение (оставим это специалистам, профессионалам).

Ниже приведены несколько текстов, которые привлекли внимание студентов для герменевтического анализа. Тема любви. Ею пронизано все творчество и жизнь писателя – любовь к природе, родине, родному языку, к человеку, к самой жизни. Любовь у Тургенева – сильная, всепоглощающая страсть, меняющая человека, делающая его способным на подвиг или на жертву, она надламывает человеческое «я», эгоизм. Писатель умел это выразить в слове.

Интересно

Н. А. Добролюбов о романе «Накануне» писал: «Певец чистой, идеальной женской любви г. Тургенев так глубоко заглядывает в юную, девственную душу, так полно охватывает ее, и с таким вдохновенным трепетом, с таким жаром любви рисует ее лучшие мгновения, что нам в его рассказе так и чуется – и колебание девственной груди, и тихий вздох, и увлажненный взгляд, слышится каждое биение взволнованного сердца, и наше собственное сердце млеет и замирает от томного чувства, и благодатные слезы не раз подступают к глазам, и из груди рвется что-то такое – как будто мы свиделись с старым другом после долгой разлуки или возвращаемся с чужбины кродимым местам.

И грустно и весело это ощущение: там светлые воспоминания детства, невозвратно мелькнувшего, там гордые и радостные надежды юности, там идеальные, дружные мечты чистого и могучего воображения, еще не смиренного, не униженного испытаниями житейского опыта. …И благо тому, кто умеет пробуждать в других такие воспоминания, вызвать такое настроение души… Талант г. Тургенева всегда был силен этой стороною, его повести постоянно производили своим общим строем такое чистое впечатление, и в этом, конечно, заключается их существенное значение для общества». И все же произведения Тургенева – это не любовные поэмы, его герои живут большой и страстной любовью, которую испытывал сам писатель на протяжении многих лет своей жизни.

Статьи по теме

- Языковая личность трудный «путь к языку»

- Проходят годы пора простить, забыть

- Оборона Ленинграда оправданны ли жертвы

- Кейс-технология в реверсивном обучении

- Не надейтесь избавиться от книг

- Историческая память в цифровую эпоху

- Реверсивное обучение в проектной деятельности студентов

- Концепция и модели реверсивного обучения

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)